TOP > 染 め

本編“染め”にてご紹介した反物を仕立てた鯉口シャツと絆纏です。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 染め屋さんの道具です。写真では写しきれない程の量の刷毛があります。。 使用する色で使いわけします。左下は糊を付けて行く道具筒糊。糊に成る前のもち米と加工後の糊。染料。 「正確な色を出すには微量な誤差も許されません」分量を正確に測って使用される職人さんでございます。 |

|

|

|

| ちょうどお客様の反物が乾かしてありました。身頃と衿、伸子で小幅反物の両端をピシッと張って乾かします。 反物によって伸子の長さを変えて張っています。 夏に活躍する浴衣用の伸子等もあります。伸子は反物を突っ張る棒でございます。 |

|

|

|

|

| 袢纏の衿です。既に糊置き後、乾燥まで終わっていました。衿総柄“あられ”会長“朱差し”衿文字会長に“あられ”の糊が付いているのが分かります。 |

|

|

|

| 裏返すと朱が差してあるのが分かります。一気に染めます。 |

|

|

|

| 刷毛が生地の上を「サァー サァー」と良い音。じわりと滲んできました。 |

|

|

|

| 続いて被布の衿です。総柄カゴメ(多種在り)衿頭に朱、文字黒。 |

|

|

|

| 手早く染め上げます。やはりムラにならぬ様、均一に染めていきます。裏から見るとこんな感じです。 |

|

|

|

|

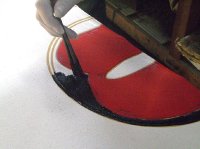

| 大紋の朱は差してありました、これから小刷毛を使って鏡を染めます。 文字のフチは、糊が付いておりますので色が入っても地色の白です。 |

|

|

|

| 丁寧に染めていきます。細かく根気のいる気の抜けない手作業です。 |

|

|

|

| 本体“紺色”です。無地はムラが目立つ為、誤魔化しが効かない職人腕の見せ所。素早く均一に染めて行きます。 |

|

|

|

| 染めます。染めます。刷毛でギリギリの箇所まで染めます。 |

|

|

|

| 下からの図。1反を染め終わった所の大紋の図。裏はこういった感じです。 |

|

|

|

| 裏返して、また染めます。伸子を掻き分けて染めていきます。 |

|

|

|

| 全体を染め終えたら乾かします。1反(約12m程)の端と端を引っ張って、 天日干しをします。天候が悪い時には室内干しをします。しばらくすると、先程の黒色の反物が徐々に変化して「紺色」になりました。始めの色に比べて色が全く違うのが解かりますね。ご希望の生地、色にて染め上げます。 |

|

|

|

||||

|

|

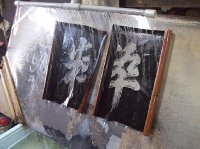

| 糊置きに使用した型紙は、上と右上写真の様にシャワーで綺麗に洗われます。染めはこれで終わりではありません。天日干しを終えた反物は『蒸し器』に入れられ染料を付着させます。 室の次は『洗い』です。 余分に付いた染料を細かく手で洗い落とします。その後乾かして整理をかけて 裁断→仕立て→出来上がり。 袢纏が出来上がるまでには、全てにおいて職人さん方々の手作りによる素晴らしい技術が込められています。 仕立ての写真は時間が無くて(すみません)撮れませんでした。又、次でご紹介出来ればと思っております。 |

|

|

|